12월 3일 그날 이후

(계엄 당일 국회로 달려간 오현희 회원)

– 오현희 회원

그 날은 평일인데도 간만에 일찍 퇴근을 한 날이었다. 오랜 기간 이어진 상속 분쟁에서 다시 파생된 소송이 그날의 조정으로 해피하게 마무리 된 날이었다. 조정 결과에 대해 의뢰인과 한 시간 가까이 통화하며, 서로 ‘훌륭하신 우리 변호사님’이라느니, ‘훌륭한 의뢰인’이라느니 하며 훈훈한 덕담을 주고 받으며, 간만에 변호사로서의 뿌듯함도 느끼는 날이었다. 운동센터에 가서 운동을 마치고, 여유롭게 저녁을 먹고 느긋하게 초저녁부터 거실 쇼파에 누웠다.

티브이를 켜서 채널을 돌리다가 강원도 두메 산골 마을에서 살아가는 사람들의 이야기와 거기 사는 동물들에 관한 다큐멘터리에 빠져들었다. 오소리, 산토끼, 사향 노루…그리고 마을 사람들이 사냥으로 멧돼지를 잡은 날이면, 온 마을이 고깃국을 끓여 잔치를 벌이고 고기 한점씩이라도 나눠먹던 옛 이야기, 닭장에 들어왔다가 들키면 그 자리에서 바로 쓰러져 죽은 척 하는 능청스런 너구리의 이야기까지…마음 한켠에 로망으로 담아 두고 있던 5도 2촌의 삶에 대한 로망이 모락모락 다시 살아나는 밤이었다. 다큐멘터리를 다 보고 나자 어느새 밤 11시가 훌쩍 넘어가면서 눈꺼풀이 무거워졌다. ‘그래 이런 날도 있어야지’ 하는 완벽한 하루를 마무리하면서 티브이를 끄려다가 끄기 전 잠시 채널을 돌렸다(돌리지 말았어야 했는데!).

그 이후는 사실 기억의 시간 순서가 뒤죽 박죽이다. 믿을 수가 없어 잠깐 내가 쇼파에 누운 채 지금 잠이 들어 꿈 속에 있는가보다 했던 것 같고, 계엄이 선포되었다는 보도에 그제서야 텔레그램과 카카오톡을 확인했다. 여성위 텔레그램은 이미 메시지가 어마어마하게 쌓여 있었고, 집행위 텔에서도 집행위의 지시를 기다리며, 체포조 결성을 해서 국회로 가야 한다는 의견 건의 전달까지 있는 상태였다. 12시경 신하나 위원장님 등 몇몇 위원장님들이 국회로 출발한다는 텔을 보고, 여의도 인근인 마포에 사는 나도 여의도로 향하게 되었다. 국회로 간다는 텔을 올리자 신윤경, 이정민 변호사님은 이미 국회에 도착해 있다고 했다. 가족 단톡방에는 박근혜 탄핵 때에 집회 개근을 하셨던 아버지가 혹시 여의도로 갈까 걱정하는 동생의 문자가 올라와 있었다. ‘아버지 오늘은 심상치 않으니 집에 계세요’라는.

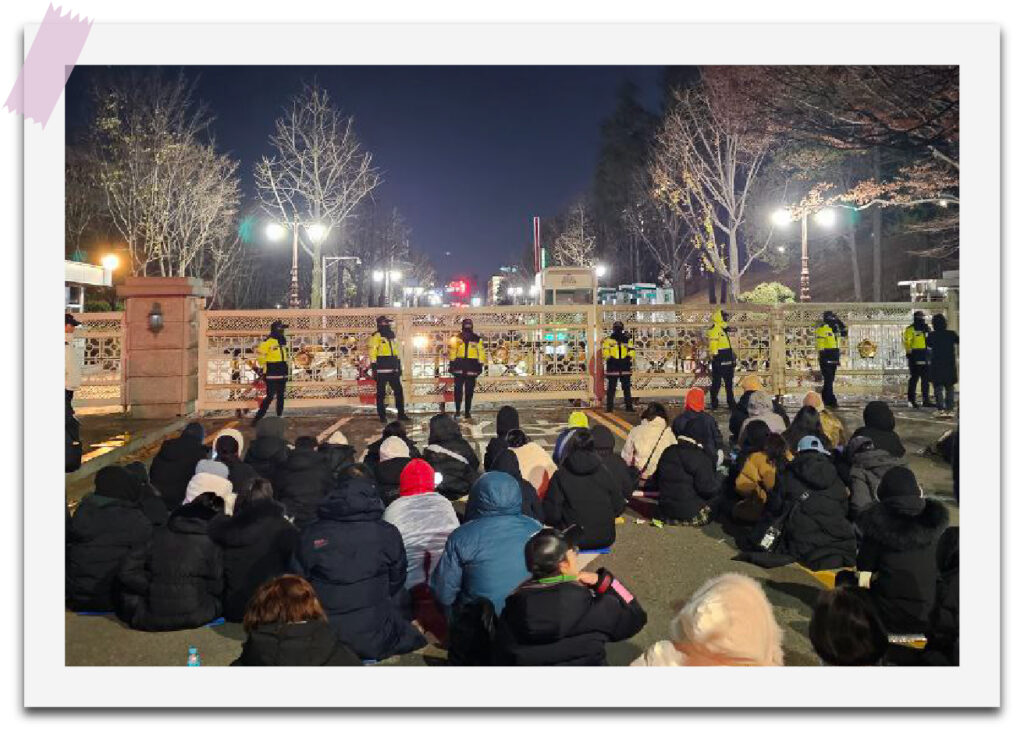

국회 정문 인근에 도착 했을 때에는 이미 놀랄만큼 많은 시민들이 모여 있었고, 하늘에는 헬기가 보였다. 헬기와 국회 주변을 포진한 수많은 경찰 차량, 장갑차를 막아선 시민분들의 장갑차 진로 터주기에 대한 갑론을박 등 영화 세트장에 온 것 같은 비현실적인 순간들이 이어졌다. 시민분들은 나이가 지긋하신 여성분들부터 친구들과 온 것으로 보이는 학생들까지 다양했다. 전혀 조직화된 분들이 아니었고, 자발적으로 달려왔다는 것이 한눈에 보이는 분들이었다.

다행히 국회에 도착 후 몇십 분 지나지 않아 국회에서 계엄 해제가 가결되었다. 그 시각까지 여성위 텔에는 가결을 기다리며 피가 마르는 심정을 토하는 글들이 시시각각으로 올라왔다. 가결이 되었다고 전해지자 안심하고 이제 귀가하면 되나 하던 나와 달리 현장에 계시던 시민들은 아직 안심할 수 없다고 했다. 끝까지 해제가 되는지 지켜봐야 안심할 수 있다고들 하셨다.

그날 이후, 그날 추위를 얼마 못 견디고 돌아오던 나와 달리, 끝까지 국회를 지키던 분들 그리고 MZ라고 부르며 이해할 수 없다고 우리가 쉽게 말했던 2030들의 응원봉을 떠올릴 때마다 종종 눈물이 났다(아닌 척들 할 뿐 나만 그런 것은 아닐 것이다). 누구 때문에 우리는 서로 서로의 진면목을 보게 되었다. 새벽 1시에 헌법소원 심판청구서를 접수하신 회장님과 사무총장님. 늘 묵묵한 사무처 식구들. 후원 회원으로 후방(?)에 머물던 회원분들이 법률대응지원단에 합류해 열정적인 목소리를 내셨고, 여성위 송년회의 준비를 맡은 샛별 회원이 너무 열성적으로 집회에 개근하는 바람에 여성위 송년회는 탄핵 집회 참여로 대체하기도 했다(이푸른 변호사님 고맙습니다). 공학전환 반대로 학교 측의 탄압을 받는 동덕여대 학생회의 소송 대리인단은 토요일 아침이면 대리인단 회의를 하고 오후에는 탄핵 집회에 참여하고 밤에는 학생들 면담을 하는 놀라운 열정을 보여주기도 했다.

이런 모습들을 보며 올봄 거쳐온 논쟁의 시간들은, 그 시간 속에서 민변이 어찌 되려고 이러나 하는 염려는 어쩌면 지나친 걱정이었다는 생각들을 하게 되었다. 우리는 치열하게 싸우며 서로 배우고 깨치고 성장해왔다. 민변이라는 공간은 나 자신을, 우리를, 좀 더 용감하고 참된 나, 참된 우리에 가깝게 해주는 울타리라는 것을 다시 한번 생각하게 된다. 이 공간이 오랫동안 그런 공간으로 남길 바라면서 함께 하는 사람들을 떠올리게 하는 시 한편을 공유하며 글을 마친다.

[몽골에서 쓰는 편지]

– 안상학 –

수리가 살 수 있는 곳에 독수리가 살고 있었습니다.

나도 내가 살 수 있는 곳에 나를 살게 하고 싶었습니다.

자작나무가 자꾸만 자작나무다워지는 곳이 있었습니다.

나도 내가 자꾸만 나다워지는 곳에 살게 하고 싶었습니다.

내 마음이 자꾸 좋아지는 곳에 나를 살게 하고 싶었습니다.

내가 자꾸만 좋아지는 곳에 나를 살게 하고 싶었습니다.

당신이 자꾸만 당신다워지는 시간이 자라는 곳이 있었습니다.

그런 당신을 나는 아무렇지도 아니하게 사랑하고

나도 자꾸만 나다워지는 시간이 자라는 곳에 나를 살게 하고 싶었습니다.

그런 나를 당신이 아무렇지도 아니하게 사랑하는

내 마음이 자꾸 좋아지는 당신에게 나를 살게 하고 싶었습니다.

당신도 자꾸만 마음이 좋아지는 나에게 살게 하고 싶었습니다.